Проблемы финансового благополучия

Считать у нас сегодня учатся все. Школьники и министры, кооператоры и арендаторы, те, кто на хозрасчете, и те, кто на госбюджете... Особенно вырос интерес к математике в сфере семейной экономики. Незаметно, потихоньку ползли вверх в последние полтора десятилетия цены на товары и услуги. Конечно, росла и зарплата, но в этом состязании первенство неизменно принадлежало ценам.

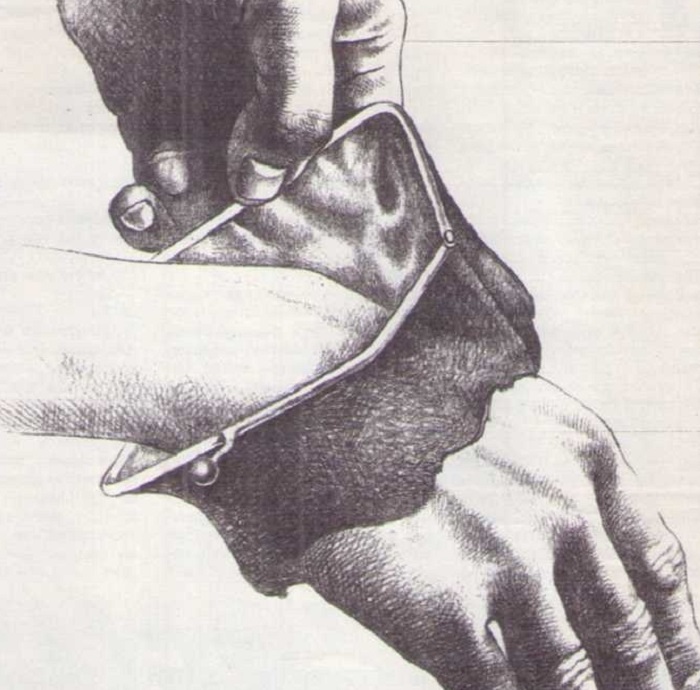

И вот наконец-то постепенно раскручивается механизм экономического стимулирования добросовестности, предприимчивости, творчества. Люди начинают получать за свой труд не среднестатистическую, а заработанную плату. Почему же в письмах, которые приходят в «Работницу», по-прежнему так много горечи и пессимизма? «Дадут получку, и не знаешь, куда, в какую дыру эти копейки сунуть — и кормиться нужно, и одеться хочется, и много всяких других нужд. Какой специалист поможет мне рассчитать семейный бюджет, если моя зарплата — 150 рублей. Эти деньги да еще 20 рублей пособия на ребенка — весь мой доход на двоих!» (И. Тимашова, Омская область). «У нас в Томске каждый второй инженер — или дворник, или шашлычник. Можно назвать много профессий, нужных, ох как нужных обществу, но безденежных, а потому и бесперспективных» (Т. Левченко, г. Томск). И, наконец, выдержка из письма А. Серегиной из г. Грозного: «Как долго нас уверяли, что не в деньгах счастье. Я успела состариться, пока поняла, насколько это фальшиво. Те, кто выдвигал такой лозунг, сами наверняка не испытывали недостатка в средствах к существованию. Что же в итоге? Унизительные мини-зарплаты, прозябание от получки до получки, долги. Моя дочь балерина. Один выходной, праздников почти не бывает, гастроли, холодные залы. Оклад после вуза — 130 рублей. Нищая артистка — смех сквозь слезы! Нужда вызывает у людей озлобление, усталость, равнодушие...»

В последнее время обнародованы удручающие цифры: 43 миллиона советских граждан живут за так называемой чертой бедности. Это значит, что их бюджет ниже минимально приемлемой границы потребления. Но какова она, эта граница? В конце 60-х и начале 70-х годов минимум материальной обеспеченности составлял около 50 рублей в месяц в расчете на одного члена семьи. Два года назад, по данным Центрального экономико-математического института АН СССР, он равнялся 66 — 70 рублям. А сейчас? Госкомстатом пока не разработано форм, предназначенных для обследования малоимущих. Да и самого понятия «прожиточный минимум» в статистике не существует. Поэтому и данные за прошлые годы можно считать лишь приблизительными. Жизнь с каждым годом дорожает, и сейчас, вероятно, в разряд малообеспеченных попали семьи с доходом ниже 80 — 90 рублей на человека. Но кто же они? Лодыри, недоучки, неумехи или неудачники? А может быть, люди, обделенные обществом? Задавшись таким вопросом, мы отправились в Вологду — областной город среднего масштаба, старинный культурный центр на севере Российской Федерации. И начали свое журналистское исследование с облстатуправления.

Понятно, что главным источником доходов в каждой семье является зарплата работающих членов. По Вологодской области, сообщила начальник статуправления А. Н. Володина, ее средний уровень — 220 рублей в месяц. Но вот что примечательно. Если в промышленности наибольшее число работников зарабатывает 250 — 300 рублей, то в здравоохранении 120 — 130, в культуре— 100 — 110, в искусстве и зрелищных учреждениях 90 — 100 рублей. Как прожить на такие деньги?

Источник-журнал Работница