Искусство творит чудеса

Для нас стали уже привычными слова «нестеровский пейзаж», «нестеровская девушка». Они превратились в столь устойчивые и конкретные понятия, что при одном упоминании о них перед нашими глазами возникают тихая река, бегущая среди бескрайних полей среднерусской полосы, хрупкие, трогательно беззащитные березки или задумчивое, тонкое, с огромными печальными глазами женское лицо, в котором и кротость, смирение, и внутренняя сила, затаившийся огонь...

Творчество Михаила Васильевича Нестерова (1862—1942) — особая страница в истории русской живописи. Он был современником таких гигантов отечественного искусства, как И. Е. Репин и В. И. Суриков, В. А. Серов и М. А. Врубель. Казалось бы, рядом с этими великими мастерами так легко затеряться, утратить свою индивидуальность. Но «истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости». Эти слова не случайно сказаны Нестеровым в одном из его писем. Обрести и сохранить свое лицо, свою неповторимую манеру стремился он всю свою жизнь. Через все социальные и творческие катаклизмы чистой и светлой мелодией проходит искусство М. В. Нестерова.

Вполне закономерно, что сегодня усилился интерес к его творчеству. Ведь Нестеров, наследник и продолжатель великих гуманистических традиций русской национальной культуры, говорит с нами о вечных, непреходящих ценностях человеческого бытия: о Добре, Красоте, Истине, то есть о том, что не устареет до тех пор, пока на земле живет мыслящий человек. Сейчас мы вновь обращаемся к этим вечным понятиям. Мы, наконец, осознали, что пренебрежение к историческому прошлому, национальным традициям, великому культурному наследию может привести наше общество к катастрофе. Поэтическое, тонкое и мудрое искусство М. В. Нестерова помогает нам вновь ощутить красоту окружающего мира, заглянуть в глубины своей души.

Ровно сто лет отделяют нас от создания первого шедевра Нестерова — в 1889 году на передвижной выставке появился его знаменитый «Пустынник». Еще до показа картина была куплена П. М. Третьяковым, что для любого русского художника было самой высокой оценкой. Почему же это предельно скромное и непритязательное произведение стало событием на выставке, чем оно привлекает нас и сегодня? Тишиной и покоем веет от картины. «Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью»,— писал Нестеров в книге своих воспоминаний «Давние дни». Пейзаж картины и его герой, слитые единым лирическим настроением, общим поэтическим чувством, воспринимаются как символ гармонии, душевного равновесия, которого вечно жаждет душа человеческая и так редко обретает его.

Создавая свои произведения, Нестеров творит поэтическую легенду. Перед нами не столько реальный мир, сколько живущая в душе художника мечта, чистая, освобожденная от всякой скверны. Он глубоко чувствует и дает понять нам самую душу природы, ее сокровенное нутро. Столь тонкий пейзаж, по своей одухотворенности не уступающий выразительности человеческого лица, мы можем увидеть лишь у Левитана. Недаром М. В. Нестеров, человек по характеру весьма резкий, испытывал к И. И. Левитану нежную дружбу, чрезвычайно высоко ценя его и как человека, и как художника. Взаимная симпатия Нестерова и Левитана была столь сильна, столь близки были их взгляды на искусство, что они всерьез думали о создании собственного художественного общества. Лишь ранняя смерть И. И. Левитана помешала осуществиться этой мечте.

Повышенная восприимчивость Нестерова к духовной стороне жизни сделала религиозную тему одной из главных в его творчестве. Еще совсем недавно было не принято уделять ей большого внимания. О ней не то чтобы вовсе замалчивалось, но упоминалось лишь вскользь. Недооценивать роль христианства в творчестве Нестерова значит намеренно искажать и обеднять его искусство. Вот уже на протяжении тысячелетия христианство вдохновляет многие поколения мастеров на создание бессмертных творений, вошедших в сокровищницу мировой художественной культуры. Интерес к христианству, как к нравственной основе человеческой жизни, был чрезвычайно велик в России конца XIX— начала XX века. Высокие человеческие ценности, лежащие в основе христианства, вдохновляли лучшие умы мировой истории. Глубоко и творчески восприняли его Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, с которым Нестеров был непосредственно знаком и написал с великого писателя ряд этюдов. Человек глубоко верующий, Нестеров не мог пройти мимо их исканий, столь созвучных его душе. Он сам участвовал в религиозно-философских дискуссиях того времени, был непосредственно знаком с видными религиозными философами.

Более двадцати лет своей творческой жизни художник посвятил росписи храмов и церквей. Нестеров писал: «Там мечта живет, мечта о «русском Ренессансе», о возрождении давно забытого искусства Андреев Рублевых и Дионисиев». Эту мечту разделяли с ним и другие художники его поколения — В. М. Васнецов, с которым Нестеров расписывал Владимирский собор в Киеве, и М. А. Врубель.

В образах нестеровских святых, подвижников мы ощущаем торжество человеческого духа, устремленного к высокому, идеальному. В легких, хрупких, нежных фигурах не чувствуется ни тяжести, ни объема. Они уже перешли границу земной жизни, и глазам нашим предстают их чистые, стремящиеся к Богу души.

Глядя на картины Нестерова, довольно трудно представить личность самого художника, его характер. Его большой друг и биограф С. Дурылин писал: «Личная биография Михаила Васильевича меньше всего была похожа на житие пустынника. Он был одарен страстным темпераментом, неукротимой волей, неуемными чувствами, и живые голоса этих чувств и страстей не теряли в нем своего полнозвучия вплоть до того, как замолчали навеки. Но в его же душе всегда жила неутолимая тоска по внутреннему миру, по светлой тишине».

Эту светлую тишину Нестеров обретает в своих творениях — живописных поэтических легендах.

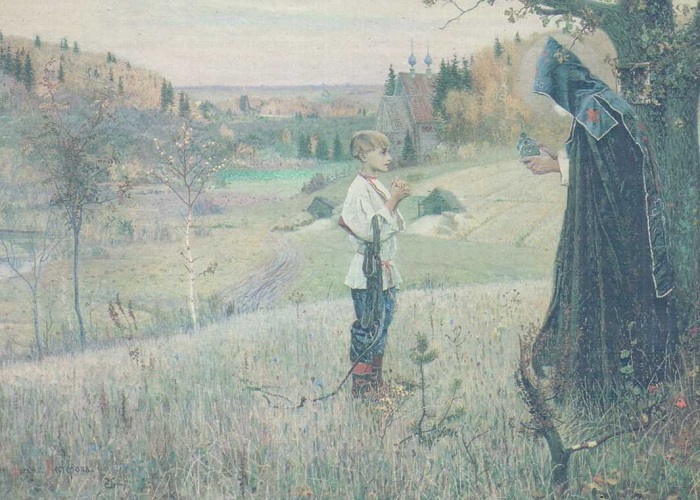

Нестеров часто обращается к далекому прошлому своей Родины. Глубокий интерес к русской истории, старине проявляли многие художественные деятели этой эпохи. В конце XIX века в России широко отмечалось 500-летие со дня смерти Сергия Радонежского, сыгравшего огромную роль в деле духовного и нравственного сплочения русского народа. Преподобный Сергий благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, положившую начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Крупнейший русский историк В. Ключевский писал о нем: «Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать за скорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло: своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и тени смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч».

Мысль написать Сергия уже давно не давала покоя художнику. Им был написан цикл из трех картин, охватывающий все этапы жизни подвижника и святого. Работая над пейзажными этюдами в окрестностях Троице-Сергиевского монастыря, основанного Сергием еще в XIV веке, Нестеров живо представил себе поэтичнейшую легенду об отроке Варфоломее — будущем Сергии Радонежском. Чрезвычайно важным для Нестерова было найти нужное выражение лица главного героя картины. Художник вспоминает: «Оставалось найти голову для отрока, такую же убедительную, как пейзаж. Однажды, идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженую, с большими, широко открытыми, удивленными и голубыми глазами, болезненную... Я замер, как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось мне: это и был «документ», «подлинник» моих грез...»

«В те дни я жил исключительно картиной, в ней были все мои помыслы: я как бы перевоплощался в ее действующих лиц. В те часы, когда я не рисовал, я не существовал». «Видение отроку Варфоломею» было восторженно встречено И. И. Левитаном, В. И. Суриковым, В. М. Васнецовым, М. А. Врубелем, А. И. Куинджи. П. М. Третьяков сразу же приобрел его для своей коллекции. Но у картины были и недоброжелатели и среди них — Н. Н. Ге, В. Е. Маковский. Они упрекали художника в том, что он написал не картину, а икону, которой место не на художественной выставке, а в церкви, и осуждали П. М. Третьякова за то, что он купил картину в свою галерею.

Для Нестерова с его повышенным стремлением познать тайны человеческой души внутренний мир русской женщины обладал особой привлекательностью. Тип «нестеровской женщины» — это тонкие, точеные черты лица, огромные печальные глаза, в которых отражается богатый и сложный внутренний мир героини. В трактовке женского образа Нестеров вновь проявляет себя последователем и ярким выразителем глубоко усвоенной им национальной традиции. Его героини — это, как правило, женщины-старообрядки, вышедшие из среды, где особенно прочны были традиционные, веками сложившиеся устои и обычаи. Как тут не вспомнить героинь А. Островского и А. Мельникова-Печерского, его романы «На горах» и «В лесах», которыми в то время зачитывалось русское общество! Их влияние на собственное творчество не отрицал и Нестеров. Одна из лучших картин цикла, посвященного женской судьбе, так и называется — «На горах».

Столь яркий и своеобразный женский тип сложился у Нестерова еще в самом начале его творческого пути. Далеко не последнюю роль в его становлении сыграл образ трагически рано умершей первой жены художника — Марии Ивановны Мартыновской. Их дочь, Ольга Михайловна Шретер (та самая, с которой был написан впоследствии знаменитый «Портрет дочери» в костюме амазонки), писала о своей матери: «Первый весенний цветок с его тонким ароматом. Никакого внешнего блеска. Потому-то так нелегко объяснить исключительное чувство к ней отца. Почти через 60 лет вспоминал он о ней как о чем-то светлом, поэтичном, неповторимом. «Судьба», «суженая» — излюбленное слово их обоих в письмах. Была она крайне впечатлительна, нервна: несмотря на простоту и бедность, по-своему горда... Над всеми чувствами доминировала особая потребность не только быть любимой, но любить самой безгранично, страстно, не считаясь даже с условностями того далекого времени. При отсутствии таланта, образования, внешнего блеска именно в смысле красоты духовной не походила она, очевидно, на окружающих. Слова отца «Ты прекрасна своей душой» ярко характеризуют весь ее облик... Вот если можно уловить эту неуловимую прелесть, быть может, «не от мира сего»,— будет и сходство, и понятно станет ее влияние на творчество отца». Сам Нестеров писал: «Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание, и чувство, и живую душу — словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве». Черты умершей жены мы видим в «Христовой невесте» — ранней картине, которой Нестеров придавал очень большое значение, считая, что с нее-то и начался его путь художника со своей темой, своим творческим почерком. Продолжают живописный роман о женской душе и судьбе картины «На горах», «За Волгой» и, наконец, «Великий постриг» — нежная поэма о красоте просветленной печали девушки, уходящей в монастырь.

Существует расхожее мнение о пути развития искусства Нестерова, по которому его творчество четко делят на две части: дореволюционный период, во время которого он писал композиции на религиозные темы, и послереволюционный, когда он полностью перешел на портреты. На самом деле к портрету Нестеров обращается на протяжении всей своей творческой жизни. Не мог художник, так глубоко и проникновенно чувствующий душу человека, не обратиться к этому жанру. Характернейшей чертой работ Нестерова является то, что в отличие от большинства портретистов он никогда не писал по заказу. Практически все портреты были написаны с людей, внутренне близких художнику. Это либо члены семьи Нестерова, либо люди, личность которых вызывала особый интерес живописца.

Портрет Е. П. Нестеровой, второй жены художника, Нестеров считал своим первым крупным произведением в портретном жанре. Художник любуется молодой, красивой женщиной, изяществом и непринужденностью ее позы, ярким солнечным светом, заливающим ее фигуру. С удовольствием пишет Нестеров нарядный интерьер: цветы, произведения искусства, передающие изысканную атмосферу, в которой живет героиня полотна.

В 20—30-е годы художник создает блестящую серию портретов художественной и научной интеллигенции. М. В. Нестеров, натура кипучая, в высшей степени эмоциональная, никогда не был бесстрастным наблюдателем по отношению к героям своих картин, с каждым из них у художника завязывались тесные внутренние контакты, большинство из них становились близкими друзьями мастера. Прежде чем приступить к работе, художник должен был вдохновиться человеком, «вжиться» в своего героя. Для каждой своей модели Нестеров находит наиболее выразительную позу, жест, которые, однако, не являются чисто внешним эффектом, а непременно отражают сущность человека.

Сейчас, когда интерес к духовному миру людей так возрос, когда мы вновь обращаемся к вечным ценностям человеческого бытия, искусство Михаила Васильевича Нестерова становится особенно дорогим и близким для нас.

Источник-журнал Работница