Творчество Рафаэля

Зачерпните из реки времени пригоршню родниковой воды и поднимите руки к небу. Капли возвращаются к источнику, перемешиваясь с солнцем, освежая и напитывая по пути всегда не кроткий, но всегда краткий миг современности. И любое имя, достойное уважения потомков, в конечном счете, теряет жесткую сцепку со своей эпохой, чтобы оставить в роднике ясный опыт истины и человечности.

Нам предстоит путешествие на полтысячелетия назад, в то время, которое названо Ренессансом (Возрождением), на тот смехотворно малый для истории отрезок его длиною в два десятка лет, именуемый Высоким Возрождением. Пятьсот лет назад — это нелегко себе представить. Рафаэлю будет всего девять лет, когда Колумб откроет Новый Свет, и только через десять лет после его смерти в далекой России родится царь Иван Грозный. В один год с Рафаэлем появится на свет Мартин Лютер, с именем которого связаны Реформация и конец Возрождения. Пока еще не слышно стука топоров, готовящих плаху для великого автора первой социалистической утопии Томаса Мора: еще прямо, высоко и звонко летит стрела мысли и прогресса. Уже забыто средневековье с его тысячелетней шаткой опорой на небо: человечество дерзнуло опереться на себя. Потому и было это время эпохой могучих и общепонятных гениев; ни один век не дал такого ошеломляющего напора силы и свершений в искусстве. Леонардо да Винчи и Микеланджело были современниками Рафаэля; с северным гением, живописцем и графиком Дюрером он переписывался и обменивался картинами; архитектор Браманте был его родственником. Это было время, когда человечество посмотрелось в зеркало искусства и мысли и восхитилось собой. Разочарование придет позже, сейчас еще никто не подозревает о нем. Это была, по блестящему и точному определению Энгельса, «эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености». Разве не титаном, даже внешне, представляется нам Микеланджело, неделями не сходивший со строительных лесов, когда творил свой грандиозный «Страшный суд», и швыряющий, чтобы не мешал работе, доски в голову своему работодателю — римскому папе?

Но приглядимся поближе к юноше, входящему в славный город Флоренцию. Титан? Да что вы! Он невысок ростом, даже мал, изящен, учтив, скорее хрупок, чем крепок, миловиден, как девушка, с длинными густыми волосами по плечи, волоокий — и кто заметит, что поступь его тверда, а рука, привыкшая к кисти, натружена, как у профессионального фехтовальщика. Может быть, паж знатного сеньора, может быть, робкий ученик провинциального мастера живописи, но гений, но титан?! Разве вынести ему такую ношу? И это на его могиле в Пантеоне будут высечены такие слова: «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть»...

О жизни его известно мало. Сын небольшого, но добросовестного художника, в одиннадцать лет остался сиротой, был, опекаем женой герцога Урбинского Елизаветой Гонзага, учился у знаменитого художника Пьетро Перуджино, в 21 год приехал во Флоренцию, через четыре года вызван папой в Рим. Охотно и даже жадно помогал всем, кто нуждался в его помощи. Умер в 37 лет.

Биография художника дополнялась догадками и легендами, возникшими еще при его жизни. Такими, например. Рафаэль шел мимо храма, когда увидел молодую крестьянку, кормившую грудью младенца. Он оцепенел, пораженный ее очарованием, красотой и святостью материнства. Под рукой не было ни клочка бумаги или картона, он вышиб дно из валявшейся рядом бочки — и готово дело. Ничего этого, конечно, не было в жизни, но в это верили все, дивясь необычайной легкости, «мгновенности» его рисунка. Другая легенда уже из разряда чудес. Его картина погружена на корабль, который должен доставить ее в Палермо. Страшнейшая буря разбила корабль об утес, все люди и товары погибли, и только ящик с картиной целым и невредимым выброшен на берег. Это вам ничего не напоминает? «И послушалась волна: тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена». Как же, должно быть, любили его, если сама его короткая жизнь становилась источником для легенд... В день его смерти ожидали крушения папского дворца, он должен был рухнуть, оплакивая гения.

Итак, восхищенный юноша на улицах Флоренции. На площади Синьории возвышается изваянный Микеланджело библейский Давид, юноша, умом и ловкостью победивший безмерную, но тупую силу великана Голиафа. Горожан, купцов и моряков всего мира восхищает купол собора Санта-Мария дель Фьоре, воздвигнутый Брунеллески. Только и разговоров, что о написанной год назад загадочной и дивной «Джоконде» Леонардо.

Молодой человек, прибывший из Урбино, столь же восхищен, сколь и растерян,— оказывается. то, что он умеет, уже давно пройдено и пережито, надо учиться заново. А ведь он уже известен. Когда он хочет копировать, его работы не могут отличить от работ его учителя Перуджино, когда же он самостоятелен, он нежнее и лиричнее наставника. И он учится, хотя ему уже 21 год. время зрелости,— учится и великим аналитическим связям Леонардо и титанам Микеланджело. Мера и вкус подсказали, где надо остановиться, чтобы не потерять в ученичестве самого себя.

Он был гениально одарен от природы — это так, и никто в этом не сомневается. Но что такое природная гениальность? Безупречность рисунка? Но разве один он обладал ею? Чувство цвета? И здесь он не был единственным королем. В каждом отдельном «техническом» элементе живописи он уступал кому-либо из современников. Так что оставим сказки о природной гениальности как единственном моторе искусства для лентяев и дилетантов. «Гений — это труд» — тоже еще не вся, не окончательная правда. Только необходимая народу мысль, художественная модель сознания нации делают художника безупречным, завершая пирамиду, в основании которой лежат природная одаренность и труд.

Писатель мыслит всей протяженностью романа, всеми сцеплениями его героев — это же и с композицией в живописи. И вот именно в композиции не было равных Рафаэлю. Он считал мир прекрасным, и такой же соразмерной была композиция его картин. Он считал человека центром и венцом вселенной — и это вы видите в каждой его работе. Цельный, гармоничный человек, живущий в неразорванном, не отторженном от человека, столь же прекрасном мире, изображенный с достоинством, присущим человеку — вот его программа.

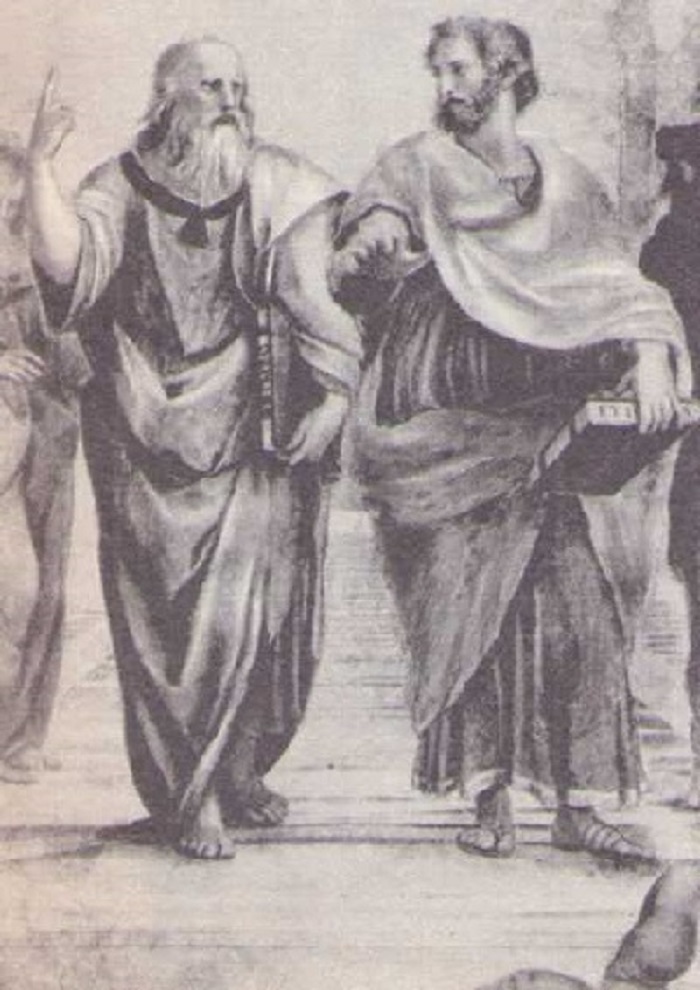

Все знают его «Сикстинскую мадонну», но давайте поначалу взглянем на фреску, где изображено несколько десятков мужчин и нет ни одной женщины, и мужчины эти схвачены не в момент боя, не в экстазе сражения: они мирно беседуют о вещах, нам на первый взгляд непонятных,— вот и весь сюжет. Это фреска «Афинская школа». Наиболее известные философы античности, другими словами, все накопленное человечеством знание о себе. Задача, как вы понимаете, почти не имеющая решения — как рисунком, цветом и композицией изобразить не только мысль, но и противоборство мыслей и гармонию противоборства? И как легко этот сюжет мог превратиться в постную аллегорию... Остановимся на двух центральных персонажах. Это Платон и Аристотель — два наиболее глубоких ума античности. Вдохновенный старик Платон и Аристотель в расцвете физической и интеллектуальной мощи.

Но пока, простите за дерзость, попытаемся представить, как бы решили эту группу великие современники Рафаэля — Леонардо и Микеланджело. Скорее всего, Леонардо не потребовался бы Аристотель — разве не хватило бы ему одного Платона, чтобы углубиться в этого великого творца идей и найти в нем одном все миры, которые есть и будут, и те, которые только грезятся неукротимому человеческому духу?.. Вспомним автопортрет Леонардо, разве нет в нем даже физического сходства с рафаэлевским Платоном? Что же до Микеланджело, то он. пожалуй, отсек бы Платона, раздел Аристотеля, взбугрил бы его мышцы нечеловеческой силой, сжал бы морщинами размышления могучее чело и не создал ли бы своего нового «Моисея» — пророка и титана?

«Каждый пишет, как он слышит» — сказал наш современник. Как слышит время, каким представляет мир и человека в нем, какой идеальный образ мира носит в себе. Вернемся к Рафаэлю.

Идеалист Платон вздымает властным и необыкновенно утверждающим жестом руку к небу: истина там и только там. Материалист Аристотель показывает на землю: истина здесь, на грешной земле. Прочитаем названия книг, которые несут философы. «Тимей» у Платона, в нем рассказывается о восхождении душ с земли на небо, указующий перст Платона физически подтверждает это. Аристотель же крупно, на зрителя, выставляет свою «Этику», книгу человеческую и только человеческую, ибо этика вне человеческих связей и невозможна и бессмысленна. Кажется, еще немного — и властная уверенность Платона перейдет в нетерпимость фанатизма (а основания к этому есть: выгнал же философ из своего идеального государства поэтов за их никчемность). Кажется, еще немного — и рука Аристотеля опустится ниже, навечно придавливая человека к земле. Что же, спор? Противоречие, где победителем может быть только одна сторона? Такое толкование вы можете прочитать неоднократно. Более того, давно назван и победитель — конечно. Аристотель, утверждающий земное начало. И даже более того: Аристотель называется венцом мысли Рафаэля, его бесспорным идеалом возрожденческого человека. Но давайте посмотрим внимательнее. Разве в их взглядах пылает пусть и полемическая, но вражда?

Тогда, быть может, они просто идут рядом, не слыша, не слушая друг друга, как это часто, увы, бывает даже среди любящих друг друга людей? Но нет, остальные философы тоже не спешат размежеваться, и над всеми ними одно прекрасное голубое небо, и земная твердь под ними одна. Не просто земля — земля, преобразованная человеком, его мыслью, его талантом, потому что оба они уже давно живут в мире, созданном по их воле и разумению. Они - соратники по пытливости духа вокруг, и, в конце концов, Аристотель был учеником Платона — вот же о чем рассказывает фреска. Но как же, может воскликнуть читатель, как же можно примирить непримиримое?! Но в том-то и дело, что Рафаэль не об этом говорит. Сюда, на эти ступени, пришли не спорить, а искать и найти союз мыслящих существ, называемых людьми. Время покажет, кто ближе к истине, время, не разодранное враждой. Уверенность земного начала и мечта человека, глядящего в звездные, неведомые миры...

Можно опускать богов на землю — так делали древние греки. Можно преображать людей до идеальной мечты — так поступал Рафаэль. Всю жизнь он писал мадонн. И всегда они были не столько красивы, сколько прекрасны, как бывает, прекрасна возлюбленная, даже если она и не отвечает канонам красоты. Были ли они богородицами? Одна из его картин нежно и мистично называется «Мадонна божественной любви», но посмотрите на других — «Мадонна в зелени», «Мадонна в кресле», «Мадонна с рыбой», «Мадонна с щегленком», «Мадонна на лугу» — сияющая, преображенная искусством Италия и цвет ее — молодая прекрасная мать. Были ли они вполне земными, эти цветущие женщины? Да, если бы все человечество состояло из Рафаэлей. Очеловечивание неба, обожествление земли — таким видело Высокое Возрождение своего Человека.

Леонардо, Микеланджело, Рафаэль — каждый гений, каждому не хватало что-то от того, что было у других. Простосердечный и цельный человек, в конце концов, устанет от бесконечно изнурительной борьбы героев Микеланджело, и его потянет к ясной простоте Рафаэля. Но человека с прометеевским началом повлечет из соразмерного бытия Рафаэля к клокочущим порывам Микеланджело или к загадочным безднам Леонардо. Но втроем они создали гармонию — мир, человека Высокого Возрождения. Это мир без скверны и чумы, мир без подлости и фальши, мир титанов и ученых, мир лучезарной простоты.

Они редко посещают землю, эти гении гармонии, может быть, самые необходимые звезды человечества. И быстро уходят. Рафаэль неимоверно много работал и в одном письме обронил: «Я надеюсь не упасть под такой тяжестью». Напрасно надеялся. Упал. В 37 лет. Как и убитый Пушкин. И в 35 лет похоронен в общей могиле вместе с неопознанными бродягами Моцарт...

За несколько лет до смерти Рафаэль приступает к работе над картиной, которой суждено было стать самым знаменитым произведением живописи всех времен и народов. Повод был самый обычный: монахи церкви святого Сикста заказали алтарный образ, Рафаэль принял заказ и выполнил его. Через два с половиной века за эту работу заплатят семьдесят килограммов золота, увезут в Германию, и она станет украшением Дрезденской галереи. И уже на памяти нашего поколения она будет лежать в сырой штольне среди нескольких десятков килограммов взрывчатки — гитлеровский фашизм, уходя с исторической арены, готовился «хлопнуть дверью». Русские парни, вовсе не мечтавшие никогда попасть ни в Рим, ни в Дрезден, спасут ее, к чести человечества.

Вы знаете этот шедевр, он настолько знаменит, что уже в телевизионных викторинах считают пальцы на руке шестипалого Сикста, и тогда начинаешь думать, что любознательная развязность хоть и простодушнее, но не умнее декадентских кощунств, когда кумир левых буржуа Сальвадор Дали пририсовывает усы Джоконде.

Теряющий рассудок Гаршин припадал к ней, как к источнику с живой водой. Репродукция ее висела над диваном умирающего Достоевского. Народ создает мифы и легенды не для потехи. Они всегда устные учебники философии и морали народа. У народа может не быть ничего, кроме морали, слова и мечты. Но пока у него есть это — у него есть все. И тогда он может веками накапливать силы, чтобы выявиться в гении. Гений впитает в себя мораль, слово и мечту и вернет ее народу — уже картиной, песней, романом. Не будем ни на минуту забывать об этом, говоря о шедевре Рафаэля.

Об одной этой картине написаны библиотеки. Не так давно в Дрезден поехала группа учеников села Пархомовки (см. «Крестьянка», 1982, № 8) во главе с учителем истории А. Ф. Луневым, создателем прекрасного музея и руководителем клуба любителей искусства «Радуга». Вот фрагменты его письма в редакцию:

«Мне посчастливилось уже в третий раз посетить Дрезденскую галерею, и я всегда робею, когда вхожу в зал «Мадонны». Я уже смирился с тем, что никогда не постигну ее до конца, то есть не наступит во мне пресыщения. Уходишь из зала и оглядываешься, шепчешь ей, что вернешься... Я ведь перед тем, как с ней встретиться, много о ней читал и ученикам на «Радуге» рассказывал; даже боялся, что чужие мысли помешают с ней встретиться один на один. Напрасно боялся, она сама от любого вздора охраняет. Нет предела восторга перед величием ее подвига. А вот в этот, третий раз понял: нет и удивления. Ведь удивляешься всегда чему-то неожиданному, тому, чего не ждал. Тут другое. Одна только мысль, как тепло, растекается по всему существу: как проста Доброта, как босонога — отдай самое дорогое людям, то отдай, что самого себя дороже...»

Идея самопожертвования много старше христианства. Собственно, с этой идеи человечество начало осознавать себя. Беспомощными червяками видели себя люди, пока не принес им огонь Прометей, зная, что месть богов будет ужасна: прикованный к скалам Кавказа, будет он ежедневно ждать, когда прилетит орел, чтобы клевать его печень. Народная мораль издавна выкристаллизовала мысль: не будь объединяющей идеи самопожертвования — и человечество превратится в соперничающие стаи волков, и тогда гибель. Полубог Прометей, можно ли ему подражать? И потому много притягательней был миф о богородице. Ей, смертной, посвящена бессмертная слава картины.

Рафаэль любил дочку пекаря («Форнарина» по-итальянски «булочница»), и с нее писал своих мадонн. Он откапывал античный Рим, отказывался от женитьбы на кардинальской племяннице, да и принять в расплату от папы кардинальскую шапку не спешил. Он мечтал об объединении его голубонебой Италии, но через семь лет после его смерти Рим вновь будет разграблен и сожжен захватчиками, а еще через три года падет республика во Флоренции. И совсем вроде бы крохотная деталь среди таких потрясений: через одиннадцать лет после смерти художника откроется Амстердамская биржа. Капитализм — буржуазный сатана готовился править бал, и Высокое Возрождение задохнулось.

Да задохнулось ли, если пархомовские ребята с комсомольскими значками на груди едут на свидание с «Сикстинской мадонной» и босоножка с ребенком на руках спускается к ним с облаков, а они, плотно стоящие на земле деревенские мальчики и девочки, устремляются к ней навстречу, с двух сторон крепя нерасторжимую связь Знания. Дела и Мечты?

«Ободритесь же пока, вооружитесь Вашей обычной мудростью и будьте уверены, что я чувствую все Ваши огорчения, как мои собственные. Продолжайте любить меня, как я люблю Вас от всего сердца. Рим, день 5 сентября 1508. Рафаэль»

Источник-журнал Крестьянка