Поморы.

— Куда ехать, гражданин? — прогудела в окошко кассирша.

— В Лапландию — неожиданно выговорил я и протянул деньги.

— В другую кассу, международную!

Билет все-таки дали. И в той же кассе.

Вообще в Лапландию может попасть без труда любой желающий. Визы ждать не надо, рубли обменивать на гульдены тоже не требуется. Сядешь в столице на скорый поезд, ночь переедешь, день, еще ночь, и...

Вот она — Лапландия. Именно так эта земля долгое время и называлась. И только где-то в середине XIX века за полуостровом закрепилось окончательное название Кольский.

Европейский Север России, древняя, трудная территория многострадальных и мужественных предков наших. Примерно в XI веке отчаянные выходцы из Великого Новгорода стали обживать берега Белого моря. Устраивали небольшие промысловые становища в 2—3 двора, случались и однодворки. Выходили семейными артелями в море за «адмиральской» рыбой треской, варили соль, промышляли зверя, огороды возделывали. Этих-то поселенцев и стали с XII века называть поморами.

Избы поморы ставили «глазом на воду», морем кормились и жили.

«И радость, и горе помору — все от моря» — гласит местная поговорка. Но никогда не говорил здешний народ «утонул». Море взяло — вот и весь сказ.

Главным делом здесь всегда была работа. От велика до мала — всяк в ней свое место искал да призвание. Хотя и в роскоши не купались, зато и не бедствовали униженно. Дело красило человека, распрямляло и выделяло хозяйский характер. По труду и почести, и лентяя позором метили.

Отважные мореплаватели и первопроходцы, мастеровитое и вольнолюбивое поморское племя — какую судьбу уготовила ему история? С чем пришел этот гордый народ в день нынешний, как живет теперь?

Как в большой барабан колотушкой ударили: «Умба» — так зовется районный центр, здешний, стало быть, пуп. Деревенька-то Умба еще с XIII века известна, оттого и застряло, видать, во наименовании этом что-то языческое.

Нынешний поселок вдоль и поперек разлинован деревянными тротуарами вперемежку с лентами грязно-серого асфальта. Печальной стайкою припали к воде черненные временем избы. Если же спиною к воде станешь — так увидишь, как на взгорке, вдали, боченятся горделиво, распирают плечами пространство и время, взрывают привычный ландшафт современные многоэтажки.

Не найти здесь каких-то своевольных отступлений. Все, как и «положено»: как ведется у нас «от Москвы до самых до окраин»: потихоньку, но верно сводится окрестный лес, ветшают и рушатся бесприютные памятники старины, тончает экологическая мембрана.

Сосуществуют в Умбе мирно два завода: рыбоводный и рыбоконсервный. Один, не жалея сил, растит и множит нежнейшую молодь ценных пород рыб. Другой с еще большим рвением ту же рыбную поросль, на просторе набравшую вес, готовит к нашему употреблению.

Еще имеется в Умбе старинный лесопильный завод. Терские-то леса издревле славятся по миру, древесину дают крепкую, смолистую, никакой грибок ее не берет.

Доскою да брусом заводик торгует не с одним зарубежным партнером, а вот с планом едва справляется. Все дальше и дальше отступают лесные делянки, золотою становится каждая доставленная заготовка. Да и оборудование... Кто-то обозвал это малой механизацией: кнопку нажал — мешок на спине.

В Дом культуры районный зашли посмотреть, что за фильмы сюда привозят, а услышали песню — и себя позабыли. Репетировал местный фольклорный ансамбль. Собрались в нем одни «девчата», самой младшенькой тридцать восемь, а постарше которая всех — ей уж семьдесят стукнет скоро. Соединила всех в одну семью песня — душа народная. Ничего не придумали сами: слова, мелодия, фигуры хороводные — у старожилов все разыскано да голосом обласкано.

То запечалятся певуньи, сердце тоскою зайдется: «Лучше бы я, девушка, у батюшки жила...» А то вдруг ударят занозистой частушкой: «У мовото дорогого на затылке нет волос. Я милого пожалею, привяжу коровий хвост».

Век бы сидел да слушал. Но другая встреча ждала.

Егоренков долго и молча рассматривал нас с крыльца, недоверчиво слушал объяснение. «Ну да ладно — махнул наконец рукой — не через порог же разговаривать. В дом проходите...»

Виктор Васильевич Егоренков — арендатор из села Кузрека. Предприятием сегодня таким никого не удивишь, а вот судьба человека показалась интересной, и... странной.

Егоренкову перевалило за пятьдесят, а он бросает город, едет в вымершую деревню, селится в заброшенном магазине, что пустовал здесь за ненадобностью уже лет десять, и берется за сельские дела, о которых прежде и знал-то понаслышке.

Взял Виктор Васильевич на откорм двадцать семь поросят, поле картофельное в 1,3 гектара, обязался за всем ухаживать, совхозу доход принести, да и свой интерес соблюсти тоже. Кроме свиней, еще десяток кур имеется, кроликов пять, селезень с уткой. Мечтает обзавестись гусями и уж если не коровой, то хотя бы парою коз.

Работает Егоренков один. В шесть — подъем, в два — отбой.

— Да на кой леший вам все это понадобилось, объясните наконец!..

Егоренков смеется:

— Чаю подгорячить? — А плеснув кипятку по кружкам, задумывается.

— Чего тут объяснять. Представить не можете: утром встаешь — песни хочется петь. И никто на тебя не давит, ни райком, ни исполком.

У Егоренкова университетское образование. Работал инструктором райкома партии. Затем высшая партийная школа. Редактор газеты, зам. председателя райисполкома. Последняя должность — вахтер.

Других подробностей из жизни Виктора Васильевича называть не стану, хотя и нет в них ничего зазорного.

У Егоренкова характер крепкий. Самолюбив. Другой бы и спиться мог, озлобиться, а он вот решил начать все сызнова, фермером стал.

Пусть ему спутником будет удача.

В той же Кузреке разговорились с Юлией Сергеевной Попихиной, учительницей. Родом она из этих мест, история края, народа — это и собственная ее жизнь.

— Наступление на поморский уклад — вспоминает Юлия Сергеевна — началось примерно в шестидесятых годах. Не цивилизация наступала на деревню — развал надвигался сокрушительный. А к семидесятым годам мы уже стали полностью бесперспективными.

Потирает учительница занывшую к непогоде руку, продолжает печальный рассказ.

— Конечно, беда пришла и с войной. В нашу маленькую деревушку не вернулось девятнадцать человек. А те, что пришли — блеснула в глазах непрошеная слезинка — без рук, без ног... Да. Подрастали дети, а что их ожидало? Тут еще заявил кто-то из руководства, что прибрежный лов вообще государству невыгоден, проще в Мурманске траулер снарядить. А в семьях-то по семь да по восемь детей, как сводить концы с концами? И пошагал народ на лесопункт, в город — кто куда. Теперь вот и детям уж тем немало лет, а родина тянет. И Кузрека потихоньку вновь оживает: возвращаются люди, разбирают деревенские развалюхи, ставят в новых местах. Но... Старинная связь поколений потеряна. Утрачено самое главное — хозяйственный уклад.

Давно уж у нас не поморский стол: едим ту же колбасу, консервы, сыр. К рыбе не подступишься. Конечно, существует организованное браконьерство, варваров ныне хватает. А ведь раньше стояли бригады на тонях. Был у поморов неписаный закон: во всем соблюдать строгую меру. Рыбину между собой делили кусками, а тем куском делились еще и с родственниками, друзьями... А язык наш? Его разрушали прямо в школе, заставляя заучивать литературные нормы. Впрочем, это процесс естественный и необратимый...

Печальный факт сегодняшнего дня: перечисляя множество блестящих занятий и промыслов, чем славен здешний край, то и дело приходится подставлять безутешительные словечки: «некогда», «когда-то», «в те еще времена», «прежде», «раньше».

Лодка для помора — первое средство жизни. Летом на ней в море за рыбой ходили, а зимой на полозья ставили, к лежбищам зверей по льду подбирались. В случае надобности, опрокинутая кверху дном, она и жилищем становилась.

Раньше лучшие суда строили в Умбе и Варзуге. Чертежей у мастеров не было, техника, умение наследовались. Сегодня этот промысел угас, иссяк к нему интерес.

На тех же речках Варзуге и Умбе некогда существовал жемчужный промысел. Хоть и небольшие по величине те жемчужины были, но красоты неописуемой: от нежно-розовых тонов до темно-серого, почти черного. Теми жемчугами царские одежды расшивались. Теперь царей нет — заброшено и дело, сулящее немалые выгоды.

Прежде на Терском берегу было тринадцать рыболовецких колхозов, теперь осталось три. В один из них мы и приехали — «Всходы коммунизма».

Село Варзуга — красивейшее, пожалуй, из всех увиденных — просторно раскинулось по обоим берегам одноименной реки. Добрый порядок, хозяйский догляд виден во всем. Поперек исходи, вдоль — на дороге окурка не встретишь, бумажки случайной. Тротуары деревянные у домов, потонувших в зелени, выскоблены так, что и ступить боязно. А заглянешь в ту речку, что объявлена после долгих баталий не государственной, а колхозной — как венецианское стекло волшебное серебром отливает, свежестью дышит. Тронешь рукою — качнется.

Тонкое, в небо нацеленное, шатровое творение — церковь Успенская. Строена долотом да топором, без единого гвоздя и скобы, еще в XII веке под руководством местного зодчего — крестьянина К. Федорова. Посвящена церковь божьей матери, почитавшейся заступницей, а теперь сама помощи просит.

Реставрация церкви обойдется колхозу примерно в двести тысяч рублей, и будет она, по всему, не скорой. Накладно, конечно, и хлопотно, но колхоз не отступается. Почему — о том чуть позже.

Святослав Калюжин председательствует здесь два года. «Всего» или «уже» — это как посмотреть, с какого зайти боку.

Нестандартный, неуживчивый, неотступно-неугомонный — все на «не» про него начинается — новый председатель такое здесь закрутил, что немедля снискал себе славу прожженного авантюриста.

Это ж надо, обыкновенный колхоз Калюжина не устраивает, задумал он, видишь ли, создать научно-производственное комплексное объединение «Варзуга». Да вы дальше-то послушайте, что удумал построить в ближайшие годы.

Правление колхоза с вычислительным центром, животноводческий комплекс с мясоперерабатывающим заводом, нефтебазу, цех по обработке жемчуга, финский холодильник, рыбообрабатывающий завод, телецентр, ресторан, поликлинику... — все перечислить не хватит духу. Кажется, сам Кампанелла и тот был скромнее в проектах своих. Может, и правы насчет авантюризма-то?

— Святослав Михайлович, а не проще ли тот же Успенский храм передать церковникам?

— Позаботятся, знаю — Калюжин лукаво прищуривает глаз — Так ведь и к рукам приберут. А я ресторан строю, гостиница современная будет, кафе, бассейн. Вот и пожалуйте, гости заморские, полюбуйтеся нашей красотой, а заодно и валютой колхозу подсобите. Мне ведь еще корабль нужен, оборудование всякое, материалы.

Это только на первый взгляд показаться может, что Калюжин готов головою в омут. На рабочем столе председателя видел справочники, специальные статьи на английском, немецком — ночами штудирует их. Все у него рассчитано, тысячу раз перевзвешено.

Обвиняют Калюжина в пристрастии к технике. Да, за два года увеличил машинный парк в пять раз — так ведь без транспорта здесь пропадешь.

Сейчас заканчиваются проектные работы по комплексному мясорыбозаводу. На одной только рыбе этот завод будет давать 1 миллион 200 тысяч рублей чистого годового дохода. А если еще колбасы, как задумано, выпускать, печень трески, деликатесы семужные — так приварок и вовсе миллионов под шесть будет.

Молочную продукцию сегодня колхозу вывозить некуда, и потому дело это приносит одни убытки. А если будет молокоперерабатывающий завод? То- то и оно, сразу все пойдет в дело.

Сейчас в Варзуге работает школа-восьмилетка, а десять классов ребятам приходится заканчивать уже в райцентре, в условиях интерната. Калюжина такое не устраивает: «Нельзя отрывать молодежь от родной почвы. Нет уж, пускай учатся, здесь, у себя, десятилетку построим».

Конечно, на все эти грандиозные дела и задумки нужны деньги, притом немалые. Тут и приходится Калюжину выкручиваться по-разному, каждую копейку считать, а при случае множить. Тоже эквилибристика любопытная, подчас на грани фола.

Чтоб не ржавела машина в простое, заключает председатель с водителями договора на средний ремонт, деньги на то отпускает. Как будет справляться шофер: сам ли наизнанку вывернется, родственников ли в помощь наймет — дело его, лишь бы в срок уложился минимальный. Оказалось, такое выгодно обеим сторонам, и транспортные проблемы потеряли прежнюю свою остроту.

Едут водители в Кандалакшу за комбикормами — Калюжин картошкой попутно загрузит: продайте заодно. Командировка по области — председатель деньгами ссудит под отчет: посмотри в магазинах такие-то стройматериалы, будут — купи.

Вот за это-то как раз и схлопотал председатель серьезное взыскание по линии комитета народного контроля: нельзя деньгами так вольно распоряжаться да еще скупать материалы по области. А где ж их тогда брать-то?

Обнаружили, правда, народные контролеры еще и слабый в колхозе догляд за отпуском материалов, другие хозяйственные промашки. Так что, видимо, наказание справедливо. Одно хочется заметить: если б Калюжин только о себе думал — вряд ли бы эти нарушения случились.

Оклад председателю положен двести шестьдесят рублей, а получает Святослав Михайлович двести тридцать, другие сотрудники управленческого аппарата — тоже несколько ниже положенного. Сами так решили: в связи со сложным финансовым положением. В конце года можно получить еще до шести окладов. Другие не отказываются, Калюжин и этого не берет.

Молодой еще председатель, тридцати семи годов. Не одна девка на него заглядывалась, ночами бессонными в подушку вздыхала. А ему все недосуг хоть как-то личную жизнь устроить. Дома у председателя ветер гуляет, диван да стол с телефоном — вся мебель. То учудит — телевизор отдаст свой в общее пользование, то еще на что-то, для колхоза крайне нужное, деньги свои потратит... От восьми тысяч сбережений, что собрались за время работы на флоте, сегодня на книжке осталось тысяча триста. Такая вот тайна вклада.

Признаюсь, очень мне симпатичен Святослав Калюжин как человек, но вряд ли стоит идеализировать председателя. Частенько принимает решения самовластно, ни с кем не советуясь. Отказавшись от всяких личных запросов, настолько вжился в аскетический образ, что порою и значения никакого не придает случающимся задержкам с выплатой зарплаты колхозникам. Чуть ли не все обязанности на себя перевалил, искренне полагая, что так окружающим легче и лучше. А людей обижает недоверие.

К рыбинспектору в гости напросились не в самый подходящий момент: Заборщиков готовил отчет для района.

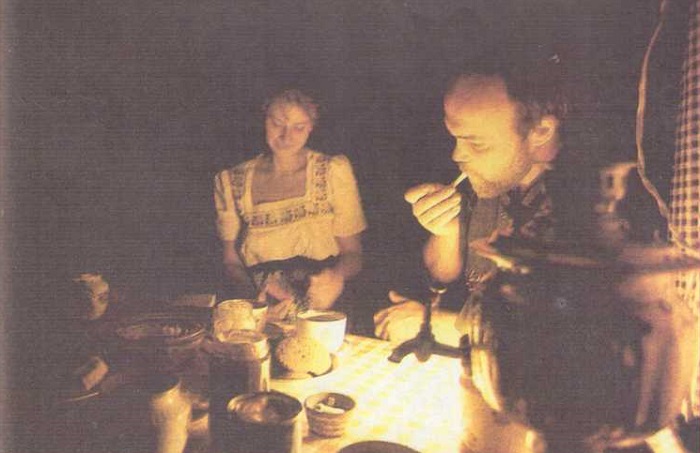

— Пусть его — сдвинул бумаги в сторону Валентин Евгеньевич — ночь велика — доделаю — Пошел готовить чай.

Заварка у него особенная — с чабрецом, что еще «богородицкою травой» называют. Вкус, аромат необыкновенные.

Разговорились о непростой работе инспектора. Новых проблем не услышали, а старые все так же саднят.

Участок инспектора с напарником по одному только морскому побережью около трехсот километров. Да еще примерно с тысячу — по рекам, триста квадратных километров акватория озер.

— Я ведь мастер спорта по лыжам — говорит Валентин Евгеньевич — с Умбы до Варзуги пробегал за тринадцать часов. А здесь потерял все. За сутки тридцать километров по реке Варзуге туда — тридцать обратно. И так вот трое суток без сна попляшешь — земля солнышком начинает кружиться. Думал про себя, что семижильный — ан нет.

Техника рыбинспектора — лодка с мотором, на которой никого не догонишь. А браконьеры все агрессивней становятся: веслом, кулаком, якорем замахиваются, обрезом грозятся, ножиком.

Платят инспектору за все про все сто тридцать рублей. Как и три пятилетки назад. Что же держит-то в должности этой? Объясняет Заборщиков неожиданно просто:

— Мои предки здесь жили четыреста лет. Отец был рыбак и охотник, дед — рыбак и строитель. Так что сам я проживаю здесь пятую сотню. На работу эту пошел добровольцем, не могу равнодушно глядеть на безобразия, что творятся здесь. Да только вот курам на смех поставили нас стражами бесправными. Обязанностей через край, а правовая обеспеченность никакая.

Заборщиков не только свои обиды выговаривает, у него про все передумано немало. Пишут на него какие-то люди анонимки, сараи взламывают, лодочный мотор из строя выводят, а он, не самый удачливый и устроенный из людей, все так же настойчиво радеет о том, чтобы всем жилось лучше.

— Пропадают на тундровых озерах многие тонны грибов, морошки, черники, брусники, клюквы,— сокрушается Виктор Евгеньевич — и никто их не принимает. А разве дело, когда большими буквами кругом: «Запрещено!» Все окрестности измараны этими «заботливыми» остережениями. Какая уж тут гармония человека с природой. Нужны и лицензии, и дни рыбного лова для населения. Может быть, и не надо будет тогда везти сюда вагонами тушенку и ту же рыбу...

«Белая ворона» — так прозвали инспектора — нелегко ею быть. Отказалась почти вся родня: слишком жесткий.

А какой же он жесткий? Достал смущенно баян, провел тихонько по клавишам:

— В душе-то, на сердце крутится, вот и придумываю иногда музыку. Эту песню сочинил для вдов, чьих мужей прибрала война: По ярким бликам солнышка Белая плывет лебедушка...

Голос у Заборщикова сочный, приятный. Над ним смеются: «Неужели можно вот так отдаваться делу, ни за чего?»

Пальцем у виска крутят, в лицо откровенно хохочут: «Тоже патриот своего края нашелся, беспорточник!»

А он играет музыку, пишет стихи. Правда, все больше по ночам, когда никто его не слышит.

А баян у Заборщикова тульский, надежный.

Увязался за мною на улице шестилетний Сережка Рогозин, очень симпатичный мальчуган. Карманы полны боеприпасов рябиновых, в руке зажата скорострельная трубка. «Я тебя охранять буду». Ладно, с охраной надежней.

Сам Сережка приезжий, но корни отсюда. Так уж случилось, что многие разлетелись из этих краев в разные стороны. Вот и его, наверное, родители... А приходит лето, и вновь собираются к родным берегам, только теперь уже едут как на дачу, отдохнуть.

Серега крутит белобрысой головенкой по сторонам, то и дело мне подсказывает: «Вон Колюха-завируха домой обедать пошел. Пузо наполнит — снова до ужина без передыху врать будет... А вон ту лошадь Спутником зовут, но в космосе еще не была». «Обидно»,— соглашаюсь. Пробежавшего мимо знакомого пса Сергей отрекомендовал так: «Фунтик. Был щенком — стал собакой».

Заходим на кладбище. Читать Сережка толком еще не умеет, а потому просит меня найти могилу его дедушки. Многие надгробия с фотографиями, вот и хочется Сергею поглядеть, как выглядел дед, которого он никогда не видел.

Могилу мы так и не нашли, фотографии не увидели. Уже на выходе Сережа сокрушенно вздыхает: «Наверное, у дедушки не было лица».

Я и не думал, что он так расстроится.

По дороге назад зашли в магазин, взяли печенья. На прилавке — томик Я. Полонского, книжка Бруно Ясенского. И тут же — керосиновая лампа, сельдь баночная, еще, кажется, шнурки для ботинок.

Без всего этого не прожить.

Говорят, будто Варзугу жег огнем Иван Грозный, когда отказалась местная голытьба платить высочайшую дань. Дома-то спалили, а бесстрашный народ покорить не смогли.

Еще говорят: чем южнее — тем цепнее кобели, тем замки амбарней...

В Варзуге домов на замки не запирают. Надо — заходи, что имеют — тем и встретят. А увидишь лопатой или граблями подпертую от ветра дверь — значит, нет хозяина дома. Может, отошел куда, а может, и в отпуск уехал.

Так и с лодками: стоят на бережку ничем не прикованные, с веслами да моторами. «Не уведут ли?» — «А зачем?» — удивленно в ответ переспросят. И хоть и не виноват, а стыдно станет.

У поморов одна и та же фамилия в селе встречается часто. Вот и начальник аэропорта Варзуга тоже Заборщиков, но Александр Иванович.

Вся команда аэродромная — три человека: сам начальник и два радиста.

— Чем же занят здесь самый главный человек?

— А спросите, чем я не занят — смеется Саша — Полосу лопатой, граблей равняешь — это шестьсот метров. Еще продажа билетов, разгрузка всякая: бочек, ящиков. Еще... А-а — машет рукой — много чего еще. И так ежедневно, часто без выходных.

— Наверное, здорово платят?

— Ага, сто семьдесят каждый месяц дают.

Большего рассказать не успел, подоспел наш «борт» на Чаваньгу.

В недалекие совсем времена Чаваньга славилась тем, что сюда как в бездонную бочку вливали средства, материалы, различную технику, и все это самым бесстрашным образом растаскивалось, пропивалось, куда-то рассеивалось. Даже оленье стадо колхозное умудрились свести с тридцати тысяч до пятисот голов, и сегодня это дело практически приходится начинать с нуля.

Андрей Рейзвих работает председателем колхоза «Беломорский рыбак» третий год, и перемены налицо, хотя иные и теперь еще усмехаются: его прислали, дескать, налаживать оленеводство, а он перепутал рога с копытами, увлекся лошадьми.

Да ничего председатель не перепутал, и считать он умеет. А низкорослые лошадки якутской породы, которых завел в колхозе, хороши тем, что неприхотливы, сами себе способны добывать корм — едят ягель, и шерсть у них, как у ламы. Рейзвих рассчитывает довести число лошадей до 120 голов и получать от них 130 тысяч чистой годовой прибыли: шкура пойдет на производство дорогостоящих мехов, а мясо — на изготовление копченых колбас.

Когда запускали линию пресервов, некоторые тоже смеялись: банки какие-то. А линия та за один только месяц дала 128 тысяч рублей прибыли. Не с потолка же дом отдыха в Анапе потом купили. Теперь вот и пенсии ветеранам до ста двадцати рублей повысили своею властью.

— Места здесь отменные, жить красиво, но нелегко — скажет главный инженер колхоза Семен Нисонович Яхнис — Бьемся в собственном соку.

Нелегко, соглашаюсь, приглядывая, как тащит по улице дивчина на спине мешок с мукою, килограммов под семьдесят, пожалуй, что будет в нем.

В Чаваньгу нет дорог. А будет дорога — не станет рыбы, слышал и такое опасение. Выходит, палка о двух концах.

Что дорога — связи с районом порою два дня добиться не удается.

И народ здесь очень даже непрост, придирчивый да подковыристый. Иногда просто непонятный.

— Объясняешь ему, объясняешь — сетует главный инженер — слушает он тебя внимательно, терпеливо, долго, а потом вдруг скажет простенько: «Этого я делать не буду». И ничего не добьешься.

В праздники большие — 1 Мая, 7 Ноября — село будто вымирает: погружается в тихий глубинный запой. Бывает и не в праздники грех: одеколон «Ретро», случайно завезенный в магазин, разошелся в два дня.

Доверчивы, наивны... Таня, зав. молокопунктом, вот такое поведала: «Была на экскурсии в Москве, пошла в Мавзолей. Стою в очереди, а тут кто- то из наших и скажи: «Туда в очках входить нельзя». Огляделась вокруг: и вправду очкариков никого нет. Ну, сняла, запрятала их подальше, чтоб вдруг не заметили. А в Мавзолее потом так ничего и не увидела, контуры одни, тени какие-то».

Вместе посмеялись, а Таня потом говорит, вздохнув: «Глухомань у нас беспросветная, житье дремучее. И какая здесь радость держит — не знаю. Иногда обозлишься, устанешь: все, председатель, вот заявление об уходе. А на другой день придешь: порви, скажешь... Да куда отсюда уедешь? Выйдешь на летное поле, даже в самолет сядешь, и так бывало, а на деревню оглянешься свою — и назад, бегом, со слезами...

Вот и закончилось чудесное наше странствие.

На вокзале в Кандалакше услышали финскую речь. Кажется, здесь были еще и французы.

Удивляться тут нечему: зарубежный турист с большим интересом едет в эти края.

Хорошо бы и нам интереса прибавить к жизни окраинных своих соотечественников, подсобить, чем можно. Ведь мы-то не туристы, здесь наш дом.

...Крутят колеса в обратную сторону, тянут состав к Москве. Плавно покачивается вагон, дребезжит подстаканник на столике. Глаза слипаются.

«Наверное, проводник в чай кладет слишком много сахару».

Сахару, сахару, сахару... — погромыхивает на стыках. Но мы уже не слышим. Снится нам Белое море.